- トップページ

- プロジェクトマネージャ 午前2

- 令和2年度秋季問題

- 令和2年度秋季解答・解説

令和2年度秋季解答

問題6

プロジェクトの工程管理や進捗管理に使用されるガントチャートの特徴はどれか

| ア | 各作業の開始時点と終了時点が一目で把握できる。 |

| イ | 各作業の構成要素を示しているので,管理がしやすい。 |

| ウ | 各作業の前後関係が明確になり、クリティカルパスが把握できる。 |

| エ | 各作業の余裕日数が容易に把握できる。 |

解答:ア

<解説>

ガントチャートは、作業の日程について予定と実績を対比した図で、作業の進捗管理に使う。

| ア | ○ | ガントチャートの特徴である。 |

| イ | × | 「各作業の構成要素」を示しているのは WBS である。なお、WBSは「作業を分解して構造化する手法」である。 |

| ウ | × | 「各作業の前後関係」がわかるのは,ADMや PDM になる。 |

| エ | × | 「各作業の余裕日数が容易に把握」できるのは,PDM の説明になる。 |

問題7

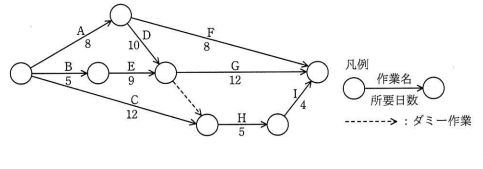

あるプロジェクトの作業が図のとおり計画されているとき,最短日数で終了するためには,作業Hはプロジェクトの開始から遅くとも何日経過した後に開始しなければならないか。

| ア | 12 |

| イ | 14 |

| ウ | 18 |

| エ | 21 |

解答:エ

<解説>

アローダイアグラムに関する問題である。

作業H の最遅開始時間が問われているので,まずはクリティカルパスを明確にする。

クリティカルパス(作業の所要日数)はA→D→Gの30日になる(下図の赤矢印)。

次に,作業H,I の所要日数を求め,作業H の最遅開始日を求める。

作業H,I の所要日数の合計値は9 日。作業の所要日数の30 日から9 日を差し引いた21 日が作業H の最遅開始日となる。

したがって、正解はエとなる。

問題8

PMBOKガイド第6版によれば,プロジェクト・スケジュール・マネジメントにおけるプロセス"スケジュールの作成"のツールと技法の特徴のうち,資源平準化の特徴はどれか。

| ア | アクティビティの開始日と終了日を調整するので,クリティカル・パスが変わる原因になることが多い。 |

| イ | アクティビティは,属しているフリー・フロート及びトータル・フロートの大きさの範囲内に限って遅らせることができる。 |

| ウ | アクティビティを調整しても,クリティカル・パスが変わることはなく,完了日を遅らせるようなこともない。 |

| エ | スケジュール・モデル内で,論理ネットワーク・パスにおけるスケジュールの柔軟性が評価できる。 |

解答:ア

<解説>

資源平準化に関する問題である。資源平準化とは,資源(試験では,特に人的資源を対象にすることが多い)の制約に基づいて,作業の開始日と終了日を調整する技法である。

並行作業が可能なアクティビティであったとしても,そのアクティビティを担当する要員が1人の場合,並行作業ができなくなるようなケースである。実際のプロジェクトでは,プロジェクト期間を通じて要員数を一定に保つのが一般的だが,その場合に使用される。したがってクリティカルパスが変わる原因になることが多い。

したがって,選択肢アが正解になる。

| ア | 〇 | 資源平準化の説明である。 |

| イ | × | 資源円滑化の説明である。 |

| ウ | × | 資源円滑化の説明である。 |

| エ | × | 資源に関する制限を考慮する前の段階で使用する技法である。 |

問題9

COCOMOには,システム開発の工数を見積もる式の一つとして次式がある。

開発工数=3.0×(開発規模)1.12

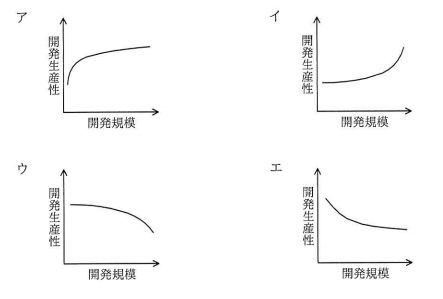

この式を基に,開発規模と開発生産性(開発規模/開発工数)の関係を表したグラフはどれか。ここで,開発工数の単位は人月,開発規模の単位はキロ行とする。

解答:エ

<解説>

| ア | × | 開発規模が大きくなるほど、上位工程に誤りがあった場合などの手戻りが大きくなる。よって開発生産性は低くなる。 |

| イ | × | 開発規模が大きくなるほど、上位工程に誤りがあった場合などの手戻りが大きくなる。よって開発生産性は低くなる。 |

| ウ | × | 開発規模(X軸)が0やマイナスになることはありえない。 |

| エ | ○ | 開発規模が大きくなるほど、開発生産性は低くなる。 |

問題10

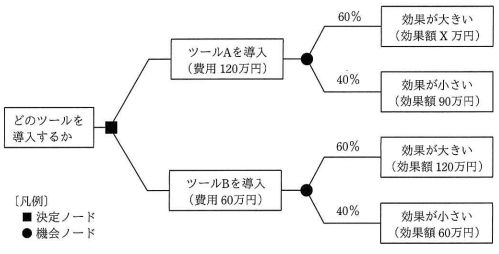

プロジェクトにどのツールを導入するかを,EMV(期待金額価値)を用いて検討する。デシジョンツリーが次の図のとき,ツールAを導入するEMVがツールBを導入するEMVを上回るのは,Xが幾らより大きい場合か。

解答:ウ

<解説>

EMV(Expected Monetary Value:期待金額価値) に関する問題。EMV では,次のような計算式で期待金額価値を求めて,定量的に効果を比較し評価する。

期待金額価値=効果額×発生確率

これを基本に,この問題のようにデシジョンツリーと組み合わせてEMV を算出する場合,下記のような計算式になる。

- ツールAを導入するEMV =Σ(効果額×発生確率)− 120 万円(かかった費用)

- ツールBを導入するEMV =Σ(効果額×発生確率)− 60 万円(かかった費用)

上記の計算式に,それぞれを当てはめて計算すると次のようになる。

- ツールAを導入するEMV =(X万円× 60%+ 90 万円× 40%)− 120 万円= 0.6 X+ 36 − 120 = 0.6X − 84

- ツールBを導入するEMV =(120 万円× 60%+ 60 万円× 40%)− 60 万円= 72 + 24 − 60 = 36

ツールAを導入するEMV がツールBのそれを上回る場合、は次のようになるので,X は(ウ)200 万円になる。

0.6 X− 84 > 36

0.6X > 120

X > 200

お問い合わせ