- トップページ

- プロジェクトマネージャ 午前2

- 平成29年度春季問題

- 平成29年度春季解答・解説

平成29年度春季解答

問題21

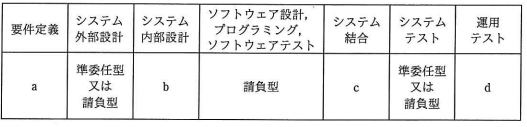

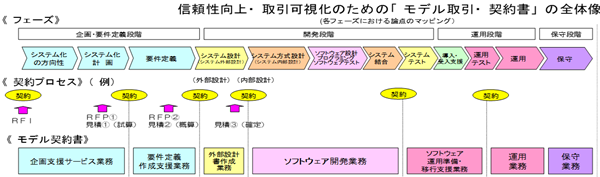

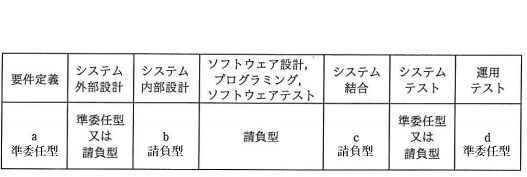

ベンダX社に対して、図に示すように要求定義フェーズから運用テストフェーズまでを委託したい。 X社との契約に当たって、“情報システム・モデル取引・契約書”に照らし、各フェーズの契約形態を整理した。 a~dの契約形態のうち、準委任契約が適切であるとされるものはどれか。

| ア | a、b |

| イ | a、d |

| ウ | b、c |

| エ | b、d |

解答:イ

<解説>

IPAのモデル契約から読み解く ユーザ及びベンダの責務の全体像では、下記のような契約が推奨されている。

それによると、「要件定義」と「運用テスト」は「準委任型」を推奨している。

したがって、イが正解である。

問題22

労働基準法で定める制度のうち、36協定がよりどころとしている制度はどれか。

| ア | 業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度は、裁量労働制です。 |

| イ | 業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の労働時間を超えないようにする制度は、1か月単位変形労働時間制です。 |

| ウ | 時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、行政官庁に届けることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度は、残業時間で36協定がよりどころとしています。 |

| エ | 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定をゆだねる制度は、フレックスタイム制です。 |

解答:ウ

<解説>

労働基準法は第32条において労働者の労働時間を、1日8時間、1週40時間(第32条)及び週1回の休日の原則(第35条)と定めている。

これに対して同法第36条は「労使協定をし、行政官庁に届け出た場合においては、(32条、35条の規定にかかわらず)、その協定に定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」として、残業や休日労働を行う場合の手続を定めています。この協定のことを、法律の規定条項である第36条をとって「36協定」と呼ぶ。

| ア | × | 業務遂行の手段、時間配分の決定などを大幅に労働者に委ねる業務に適用され、労働時間の算定は、労使協定で定めた労働時間の労働とみなす制度は、裁量労働制です。 |

| イ | × | 業務の繁閑に応じた労働時間の配分などを行い、労使協定によって1か月以内の期間を平均して1週の労働時間を超えないようにする制度は、1か月単位変形労働時間制です。 |

| ウ | ○ | 時間外労働、休日労働についての労使協定を書面で締結し、行政官庁に届けることによって、法定労働時間外の労働が認められる制度は、36協定をよりどころとしています。 |

| エ | × | 労使協定によって1か月以内の一定期間の総労働時間を定め、1日の固定勤務時間以外では、労働者に始業・終業時刻の決定をゆだねる制度は、フレックスタイム制です。 |

問題23

派遣労働者の受入れに関する記述のうち、適切なものはどれか。

| ア | 派遣先責任者は、派遣先管理台帳の管理、派遣労働者から申出を受けた苦情への対応、派遣元事業主との連絡調整、派遣労働者の人事記録と考課などの任務を行わなければならない。 |

| イ | 派遣先責任者は、派遣就業場所が複数ある場合でも、一人に絞って選任されなければならない。 |

| ウ | 派遣先責任者は、派遣労働者が従事する業務全般を統括する管理職位の者の内から選任されなければならない。 |

| エ | 派遣先責任者は、派遣労働者に直接指揮命令する者に対して、労働者派遣法などの関連法規の規定、労働者派遣の内容、派遣元からの通知などを周知しなければならない。 |

解答:エ

<解説>

“労働者派遣法”では,派遣先が省令の定めに従って派遣先責任者を任命し,次の事項を行うことを義務づけている。

- 労働者派遣法等の関連法規の規定,労働者派遣契約の内容,派遣元からの通知内容を, 派遣労働者を指揮する立場の者やその他関係者に周知徹底する。

- 派遣先管理台帳を作成して記録し,3年間保存する。

- 派遣労働者からの苦情の申し出を受け付け適切に対応する。

- 派遣元事業主との連絡調整を行う。

| ア | × | 派遣先責任者は、派遣先管理台帳の管理、派遣労働者から申出を受けた苦情への対応、派遣元事業主との連絡調整、派遣労働者の人事記録は行う。しかし、考課は給与や処遇を決める決定項となることが多いので、派遣元責任者が行う。 |

| イ | × | 派遣先責任者は、派遣就業場所ごとに選任されなければならない。 |

| ウ | × | 派遣先責任者は、派遣労働者が従事する業務全般を統括する管理職位の者の内から選任する必要はない。 なお、派遣先責任者の資格については特に規定はないが、 (1)労働関係法令に関する知識を有する者であること、 (2)人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、 (3)派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等、派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するよう努めることとされている。 |

| エ | ○ | 派遣先責任者は、派遣労働者に直接指揮命令する者に対して、労働者派遣法などの関連法規の規定、労働者派遣の内容、派遣元からの通知などを周知しなければならない。 |

問題24

CSIRTの説明として、適切なものはどれか。

| ア | JIS Q 15001:2006に適合して、個人情報について適切な保護措置を講じる体制を整備・運用している事業者などを認定する組織 |

| イ | 企業や行政機関などに設置され、コンピュータセキュリティインシデントに対応する活動を行う組織 |

| ウ | 電子政府のセキュリティを確保するために、安全性及び実装性に優れると判断される暗号技術を選出する組織 |

| エ | 内閣官房に設置され、サイバーセキュリティ政策に関する総合調整を行いつつ、“世界を率先する” "強靭で" "活力ある” サイバー空間の構築に向けた活動を行う組織 |

解答:イ

<解説>

| ア | × | JIS Q 15001:2006に適合して、個人情報について適切な保護措置を講じる体制を整備・運用している事業者などを認定する組織は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC) である。 プライバシーマークは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC) が使用を許諾する。 |

| イ | ○ | CSIRT(Computer Security Incident Response Team)の説明である。 CSIRT(Computer Security Incident Response Team)とは、コンピュータやネットワーク(特にインターネット)上で何らかの問題(主にセキュリティ上の問題)が起きていないかどうか監視すると共に、万が一問題が発生した場合にその原因解析や影響範囲の調査を行ったりする組織の総称である。 |

| ウ | × | CRYPTREC(Cryptography Research and Evaluation Committees)の説明である。 CRYPTRECとは、、電子政府推奨暗号の安全性を評価・監視し、暗号技術の適切な実装法・運用法を調査・検討するプロジェクトである。 |

| エ | × | NISC(National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity:内閣サイバーセキュリティセンター)の説明である。 同センターでは、「情報システムに対する不正活動の監視・分析」「重大事象の原因究明調査」「行政各部に対する監査等」「サイバーセキュリティに関する企画・立案、総合調整」などを行い、サイバーセキュリティ対策を推進している。 |

問題25

ペネトレーションテストに該当するものはどれか。

| ア | 暗号化で使用している暗号方式と鍵長が、設計仕様と一致することを確認する。 |

| イ | 対象プログラムの入力に対する出力結果が、出力仕様と一致することを確認する。 |

| ウ | ファイアウォールが単位当たりに処理できるセッション数を確認する。 |

| エ | ファイアウォールや公開サーバに侵入できないかどうかを確認する。 |

解答:エ

<解説>

ペネトレーションテスト(Penetration Test:侵入テスト)とは、ネットワークに接続されているコンピュータシステムに対し、実際に既知の技術を用いて侵入を試みることで、システムに脆弱性がないかどうかテストする手法のこと。侵入実験または侵入テストとも言われる。

| ア | × | 暗号モジュール試験の説明である。 |

| イ | × | ブラックボックステストの説明である。 |

| ウ | × | 負荷テストの説明である。 |

| エ | ○ | ペネトレーションテストの説明である。 |

お問い合わせ