- トップページ

- プロジェクトマネージャ 午前2

- 令和4年度秋季問題

- 令和4年度秋季解答・解説

令和4年度秋季解答

問題6

JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)によれば,対象群"資源"に属するプロセスである"資源の管理"の目的はどれか。

| ア | 活動リストの活動ごとに必要な資源を決定する。 |

| イ | 継続的にプロジェクトチーム構成員のパフォーマンス及び相互関係を改善する。 |

| ウ | チームのパフォーマンスを最大限に引き上げ,フィードバックを提供し,課題を解決し,コミュニケーションを促し,変更を調整して,プロジェクトの成功を達成する。 |

| エ | プロジェクトの要求事項を満たすように,プロジェクト作業の実施に必要な資源を確保し,必要な方法で配分する。 |

解答:エ

<解説>

JISQ21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)は日本産業規格であり プロジェクトの実施に重要で,かつ,影響を及ぼすプロジェクトマネジメントの概念及びプロセスに関する包括的な手引を提供している。

「4.3.19 資源の管理」において「資源の管理の目的は,プロジェクトの要求事項を満たすように資源をプロジェクト作業の実施に必要な資源を確保し,必要な方法で配分することである」との記述があり,資源の管理の目的について説明されている。

したがって,「資源」対象群は,PMBOK 第6版の資源マネジメントに相当する。

| ア | × | “資源の見積り”プロセスの目的である。 |

| イ | × | “プロジェクトチームの開発”プロセスの目的である。 |

| ウ | × | “プロジェクトチームのマネジメント”プロセスの目的である。 |

| エ | 〇 | “資源の管理”プロセスの目的になる。 |

問題7

EVMを使用してマネジメントをしているプロジェクトで,進捗に関する指標値は次のとおりであった。このプロジェクトに対する適切な評価と対策はどれか。

〔進捗に関する指標値〕

CPI(コスト効率指数):0.9

SPI(スケジュール効率指数):1.1

BAC(完成時総予算)に基づくTCPI(残作業効率指数):1.2

| ア | コストが予算を超えているが,スケジュールには余裕があり,残作業のコスト効率を計画よりも上げる必要はないので,CPIに基づいて完成までに必要なコストを予測する。 |

| イ | コストが予算を超えているので,完成時総予算を超過するおそれがあるが,スケジュールには余裕があるので,残作業のコスト効率を上げる対策を検討するか,コンティンジェンシー予備費の使用を検討する。 |

| ウ | コストには余裕があるが,スケジュールが予定より遅れており,残作業のコスト効率を計画よりも上げる必要があるので,ファストトラッキングなどを用いたスケジュール短縮を検討するとともに,コンティンジェンシー予備費の使用を検討する。 |

| エ | コストには余裕があるので,残作業のコスト効率を計画よりも上げる必要はないが,スケジュールが予定より遅れているので,クラッシングなどを用いたスケジュール短縮を検討する。 |

解答:イ

<解説>

EVM に関する問題。問題文の〔進捗に関する指標値〕の基本的な解釈の仕方は次のようになる。

| ア | × | 「コストが予算を超えている」は正しい。 「スケジュールには余裕がある」も正しい。 「残作業のコスト効率を計画よりも上げる必要はない」は誤りである。CPIを上げないとプロジェクトの総予算を超えてしまう。 |

| イ | 〇 | 「コストが予算を超えている」は正しい。 「完成時総予算を超過するおそれがあるも正しい」 スケジュールには余裕があるので,残作業のコスト効率を上げる対策を検討するか,コンティンジェンシー予備費の使用を検討するも正しい。 したがって、イが正解である。 |

| ウ | × | 「コストには余裕がある」,「スケジュールが予定より遅れており」というのは誤り。「残作業のコスト効率を計画よりも上げる必要がある」というのは正しいが,「ファストトラッキングなどを用いたスケジュール短縮を検討する」必要はない。スケジュールには問題ないからだ。「コンティンジェンシー予備費の使用を検討する」というのは正しい。 |

| エ | × | 「コストには余裕がある」,「残作業のコスト効率を計画よりも上げる必要はない」,「スケジュールが予定より遅れている」,「クラッシングなどを用いたスケジュール短縮を検討する」という全ての記述が誤り。 |

問題8

ソフトウェア開発プロジェクトにおいてWBSを使用する目的として,適切なものはどれか。

| ア | 開発の期間と費用がトレードオフの関係にある場合に,総費用の最適化を図る。 |

| イ | 作業の順序関係を明確にして,重点管理すべきクリティカルパスを把握する。 |

| ウ | 作業の日程を横棒(バー)で表して,作業の開始や終了時点,現時点の進捗を明確にする。 |

| エ | 作業を階層的に詳細化して,管理可能な大きさに細分化する |

解答:エ

<解説>

WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構造図)に関する問題。WBSは,プロジェク ト目標を達成し,必要な成果物を作成するために,プロジェクトチームが実行する全作業範囲を階層的に分解したものである。

| ア | × | WBSは作業項目を明確にするものであり、WBSだけでは総費用の最適化はできない。 設問は、トレンドチャートの目的である。トレンドチャートは進捗管理および費用管理を行う。 |

| イ | × | スケジュールネットワーク図を使用する目的である。 |

| ウ | × | ガントチャートを使用する目的である。 |

| エ | 〇 | WBSを作成する目的は,階層的に詳細化 することで管理可能な大きさに細分化することにある。 |

問題9

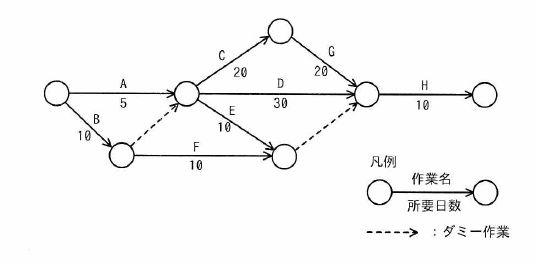

図のアローダイアグラムから読み取れることとして,適切なものはどれか。ここで,プロジェクトの開始日を1日目とする。

| ア | 作業Cを最も早く開始できるのは6日目である。 |

| イ | 作業Dはクリティカルパス上の作業である。 |

| ウ | 作業Eの総余裕時間は30日である。 |

| エ | 作業Fを最も遅く開始できるのは11日目である。 |

解答:ウ

<解説>

| ア | 作業Cは,作業A(5日)と作業B(10日)が完了してから開始しなければならないので,最も早く開始できるのは11日目になる。誤りである。 |

| イ | このアローダイアグラムのクリティカルパスは,B→C→G→Hの60日になる。作業Dはクリティカルパス上の作業ではない。誤りである。 |

| ウ | 作業Eの最早完了日が20日(最早開始日が11日で作業期間が10日)で,最遅完了日は50日なので,総余裕時間は30日である。正解である。 |

| エ | 作業Fの最遅完了日は50日で,作業Fの作業が10日間なので,最遅開始日は41日目になる。誤りである。 |

問題10

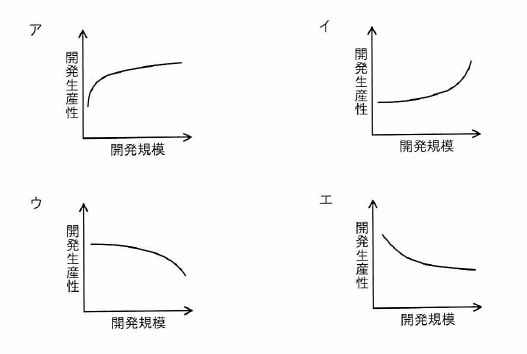

COCOMOには,システム開発の工数を見積もる式の一つとして次式がある。 開発工数=3.0×(開発規模)1.12 この式を基に,開発規模と開発生産性(開発規模/開発工数)の関係を表したグラフはどれか。ここで,開発工数の単位は人月,開発規模の単位はキロ行とする。

解答:エ

<解説>

| ア | × | 開発規模が大きくなるほど、上位工程に誤りがあった場合などの手戻りが大きくなる。よって開発生産性は低くなる。 |

| イ | × | 開発規模が大きくなるほど、上位工程に誤りがあった場合などの手戻りが大きくなる。よって開発生産性は低くなる。 |

| ウ | × | 開発規模(X軸)が0やマイナスになることはありえない。 |

| エ | ○ | 開発規模が大きくなるほど、開発生産性は低くなる。 |

お問い合わせ