- トップページ

- プロジェクトマネージャ 午前2

- 令和4年度秋季問題

- 令和4年度秋季解答・解説

令和4年度秋季解答

問題16

XP(Extreme Programming)のプラクティスの一つであるものはどれか。

| ア | 構造化プログラミング |

| イ | コンポーネント指向プログラミング |

| ウ | ビジュアルプログラミング |

| エ | ペアプログラミング |

解答:エ

<解説>

XP(Extreme Programming)は、設計書よりもコーディングとテストを重視したソフトウェア開発プロセス(開発工程)である。開発者はいくつかのプラクテイス(規則)に沿って開発を進める。

開発のプラクティスには、次のもの等がある。

- ペアプログラミング(エ)

- リファクタリング

- 短時間でのリリース

- ソースコードの共同所有

- 継続的インテグレーション

- 週40時間労働

- コーディング規約の遵守

| ア | × | 構造化プログラミングとは、プログラムの処理を「順次」「選択」「繰り返し」の3つの基本構造を使って記述する方法である。 |

| イ | × | コンポーネント指向プログラミングとは、再利用を前提としたソフトウェア部品(コンポーネント)を組み合わせることでシステムを構築する手法である。 |

| ウ | × | ビジュアルプログラミングとは、コードではなく、図形やイラスト、ブロックなどを組み合わせてプログラムを作成する方法である。 |

| エ | 〇 | ペアプログラミングとは、2人のプログラマーが1つのコンピュータを共有し、共同でプログラムを開発する手法。アジャイル開発でよく採用され、1人がコードを記述する「ドライバー」、もう1人がコードをレビューする「ナビゲーター」の役割を交代しながら作業を進める。 |

したがって、エが正解である。

問題17

ユースケース駆動開発の利点はどれか。

| ア | 開発を反復するので,新しい要求やビジネス目標の変化に柔軟に対応しやすい。 |

| イ | 開発を反復するので,リスクが高い部分に対して初期段階で対処しやすく,プロジェクト全体のリスクを減らすことができる。 |

| ウ | 基本となるアーキテクチャをプロジェクトの初期に決定するので,コンポーネントを再利用しやすくなる。 |

| エ | ひとまとまりの要件を1単位として設計からテストまで実施するので,要件ごとに開発状況が把握できる。 |

解答:エ

<解説>

システム開発技法の“ユースケース駆動開発”に関する問題。

ユースケース駆動開発とは、システムの機能を利用者から見たシステムの振る舞いを記述したもの(ユースケース)に分割し、それを基に要求分析から実装までの工程を進めていく開発手法です。る。オブジェクト指向で大規模な開発も可能にするために考えられたアプローチ。オブジェクト指向なので,部品の再利用も促進されることを目指している。

| ア | × | 開発を反復するので,新しい要求やビジネス目標の変化に柔軟に対応しやすいのは、アジャイル開発である。 |

| イ | × | 開発を反復するので,リスクが高い部分に対して初期段階で対処しやすく,プロジェクト全体のリスクを減らすことができるのは、反復型開発(インクリメンタル開発またはイテレーション開発など)である。 |

| ウ | × | 基本となるアーキテクチャをプロジェクトの初期に決定するので,コンポーネントを再利用しやすくなるのは、アーキテクチャ中心設計である。 |

| エ | ○ | ひとまとまりの要件を1単位として設計からテストまで実施するので,要件ごとに開発状況が把握できるのは、ユースケース駆動開発である。 |

問題18

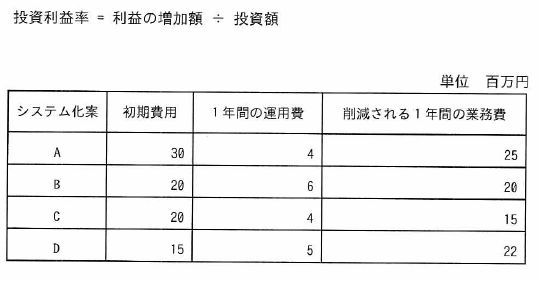

ある業務を新たにシステム化するに当たって,A~Dのシステム化案の初期費用,運用費及びシステム化によって削減される業務費を試算したところ,表のとおりであった。システムの利用期間を5年とするとき,最も投資利益率の高いシステム化案はどれか。ここで,投資利益率は次式によって算出する。また,利益の増加額は削減される業務費から投資額を減じたものとし,投資額は初期費用と運用費の合計とする。

| ア | A |

| イ | B |

| ウ | C |

| エ | D |

解答:エ

<解説>

投資利益率を求める計算式を「利益の増加額÷投資額」,利益の増加額は「削減される業務費-投資額」としているので,それで計算する。

- 投資額(初期費用+(1年間の運用費×5年))を求める。

A:30 + (4×5)= 50

B:20 + (6 × 5) = 50

C:20 + (4× 5) = 40

D:15+(5×5)= 40 - 利益の増加額(削減される1年間の業務費×5年-投資額)を求める。

A:25 × 5-50 = 75

B:20×5-50 = 50

C:15×5-40= 35

D:22 × 5-40 = 70 - 投資利益率(利益の増加額÷投資額)を求める。

A:75 ÷ 50 = 1.5

B: 50 ÷ 50 =1.0

C:35÷ 40 = 0.875

D:70 ÷ 40 = 1.75

したがって、投資利益率が最も高いのはDになる。よってエが正解である。

問題19

バックアップサイトを用いたサービス復旧方法の説明のうち,ウォームスタンバイの説明として,最も適切なものはどれか。

| ア | 同じようなシステムを運用する外部の企業や組織と協定を結び,緊急時には互いのシステムを貸し借りして,サービスを復旧する。 |

| イ | 緊急時にはバックアップシステムを持ち込んでシステムを再開し,サービスを復旧する。 |

| ウ | 常にデータの同期が取れているバックアップシステムを用意しておき,緊急時にはバックアップシステムに切り替えて直ちにサービスを復旧する。 |

| エ | バックアップシステムを用意しておき,緊急時にはバックアップシステムを起動して,データを最新状態にする処理を行った後にサービスを復旧する。 |

解答:エ

<解説>

バックアップサイトを用いたサービス復旧方法には、ホットスタンバイ,ウォームスタンバイ,コールドスタンバイがある。

- ホットスタンバイ

常時,本番機と予備機の同期を取りながら運用し,障害時に瞬時に切り替えられるようにしておく形態。

切り替え速度は早い。 - ウォームスタンバイ

予備機は最小限のリソースで起動させていたり,すぐに利用できるように準備したりしておく形態。データの同期等は行っていないので,障害時にはデータの同期等を行ったうえで切り替える。

切り替え速度は中間 - コールドスタンバイ

備機を停止した状態で保有しておき,障害時に起動して諸々の準備やデータの同期等を行ってから切り替える形態。

切り替え速度は最も遅い。

| ア | × | 災害時などに備えた相互炎上協定の説明であり、バックアップサイトとは言えない。 |

| イ | × | コールドスタンバイの説明である。 |

| ウ | × | ホットスタンバイの説明である。 |

| エ | 〇 | ウォームスタンバイの説明である。 |

問題20

IoTを活用した工場管理システムの開発を行う。システムを構築し,サービスを運営するA社は,B社にボード開発を定額契約で委託した。B社はボードの納入前のネットワーク試験のため,工場の設備を管理するC社と実費償還契約を締結し,工場の一部区画とネットワークを借用した。C社のネットワーク設備に故障はなく,B社の人的リソース不足が原因でネットワーク試験の作業が遅延し,追加の費用が発生したとき,その費用を負担すべき会社はどれか。ここで,各社は契約を正当に履行するものとする。また,定額契約を交わした時点では,開発のスコープは十分明確で,契約以降の変更はないものとする。

| ア | A社 |

| イ | A社及びB社 |

| ウ | B社 |

| エ | B社及びC社 |

解答:ウ

<解説>

次のような状況及び契約で,追加費用の負担すべき会社が問われている。

この場合,原因が「B社の人的リソース不足」だとはっきりしている。

A社に責任はないので,A社とB社間で結ばれた定額契約に基づいて,その金額でB社は債務を履行しなければならない。

つまり,B社がA社に追加費用を請求することはできない。また,B社とC社は実費償還契約を締結している。ここでもC社に責任はないので,ネットワーク試験の作業が予定よりも遅延し,予定よりも長い期間借りることになった場合は,B社はC社に対して追加費用を支払わなければならない。

以上より,追加費用を負担するのはB社になる。したがって正解はウとなる。

お問い合わせ