- トップページ

- プロジェクトマネージャ 午前2

- 令和5年度秋季問題

- 令和5年度秋季解答・解説

令和5年度秋季解答

問題1

問1 アジャイル開発プロジェクトの状況について,振り返りで得られた教訓のうち,“アジャイル宣言の背後にある原則”に照らして適切なものはどれか。

〔プロジェクトの状況〕

イテレーション1~6 から成る開発を計画し,イテレーションごとに動くソフトウェアのデモを顧客に対して実施することによって,進捗状況を報告していた。イテレーション4のデモの後に顧客から機能追加の要求が提示された。顧客と対面による議論を行った結果,その要求に価値があると判断し,機能追加を受け入れることにした。機能追加を行うことによって,追加機能を含むイテレーション5の全機能の完成が問に合わなくなることが分かったので,イテレーション5の期間を延長してこの機能追加を行うことにした。イテレーション5 で予定していた全ての機能を実装してイテレーション5のデモを行ったときに,追加した機能の使い勝手に問題があることが分かった。その時点で,当初予定した開発期間は終了した。

| ア | 開発の後期に提示された顧客からの機能追加の要求は受け入れず,拒否すべきであった。 |

| イ | 追加機能を含む機能の優先順位を顧客と合意し,イテレーション5の期間を延長せずに,優先順位の高い機能から開発すべきであった。 |

| ウ | 使い勝手に関する認識の食い違いが発生しないように,対面ではなくメールによって記録を残す形で議論すべきであった。 |

| エ | デモは顧客からの変更要望が出やすくなるので,進捗状況を完成度合いの数値で表して報告すべきであった。 |

解答:イ

<解説>

アジャイル宣言の12原則

- 顧客満足を最優先

価値あるソフトウェアを早く継続的に提供することによって、顧客を満足させることを最優先とする。 - 要求の変更を歓迎

たとえ開発の後期であっても、要求の変更を歓迎する。アジャイル・プロセスは変化を利用して顧客の競争優位性に寄与する。 - 動くソフトウェアを早く継続的に提供

数週間から数か月の短い期間で、できるだけ短いサイクルで動くソフトウェアを頻繁に提供する。 - ビジネス側と開発者の協働

プロジェクト期間中は、ビジネス側の人と開発者が日々一緒に作業する。 - やる気のある人を中心にプロジェクトを構築

必要な環境と支援を与え、仕事は任せる。やる気のある人々でプロジェクトを組織する。 - 対面での会話が最も効果的

開発チーム内で情報を伝達する最も効率的で効果的な方法は、対面での会話である。 - 進捗の尺度は動くソフトウェア

進捗の最も重要な尺度は、動くソフトウェアである。 - 持続可能な開発

スポンサー、開発者、ユーザは、一定のペースを継続的に維持できるようにする。持続可能な開発を推進する。 - 技術的卓越性と優れた設計に不断の注意

技術的卓越性と優れた設計への不断の注意が、アジリティを高める。 - シンプルさの追求

やらない仕事を最大化するという技術、すなわちシンプルさが本質である。 - 自己組織化チーム

最良のアーキテクチャ、要求、設計は、自己組織化チームから生まれる。 - 定期的な振り返りと改善

チームは定期的に自分たちのやり方を振り返り、より効果的になるよう行動を調整する。

| ア | × | 原則2:要求の変更を歓迎に違反する 要求変更を拒否するのは、変化を歓迎し顧客価値を高めるという原則に反する。変更を受け入れる姿勢こそがアジャイルの強みである。 |

| イ | 〇 | イテレーションを延長せずタイムボックスを維持することで、短いサイクルでフィードバックを得られ、持続可能なペースを維持できる。優先度順に開発するのはシンプルさの実践でもある。 |

| ウ | × | 原則6:対面での会話が最も効果的に違反する 対面でのコミュニケーションは迅速な情報共有と誤解防止に有効。メールのみでは意思疎通の速度が遅く、誤解が長引く可能性がある。 |

| エ | × | 原則7:進捗の尺度は動くソフトウェアに違反する。 デモはフィードバック獲得の重要な場であり、変更要望が出ること自体が顧客価値向上の機会。数値報告では実際の使い勝手を確認できない。 |

問題2

JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)によれば,プロジェクトマネジメントに関する計画のプロセス群のプロセス“ブロジェクト全体計画の作成”を実施する目的として,適切なものはどれか。

| ア | 活動リストの活動ごとに必要な資源を決定する。 |

| イ | どのようにしてブロジェクトを実行し,管理し,終結するのかを文書化する。 |

| ウ | プロジェクトに関係する全ての当事者から必要な全てのコミットメントを得る。 |

| エ | プロジェクトの目標を達成するために完了する必要がある作業を表すための,階層的分割の枠組みを提供する。 |

解答:イ

<解説>

JIS Q 21500:2018 に関する問題。「計画」のプロセス群のプロセスのうち「プロジェクト全体計画の作成」に関して,実施する目的について問われている。この件に関して,JIS Q 21500:2018 には次のように記載されている。

プロジェクト全体計画の作成の目的は,次の事項を文書化することである。

| ア | × | 活動ごとに必要な資源(人員、設備、材料など)を決定する作業は、資源マネジメント計画や資源見積りのプロセスに該当する。「プロジェクト全体計画の作成」は、個別の資源量を決定するのではなく、プロジェクト全体としてどのようにマネジメントを進めるかを統合的に文書化する活動である。したがって、ここで資源を決定するという説明は適切でない。 |

| イ | 〇 | プロジェクト全体計画の作成は、JIS Q 21500:2018において、プロジェクト全体のマネジメント計画を統合するプロセスとして定義されている。この計画は、プロジェクトをどのように実行(Execute)し、監視・コントロール(Monitor & Control)し、終結(Close)するかを明示した総合的な指針である。すなわち、プロジェクトの進め方全体を統合的に示した文書を作成することが目的であり、この選択肢がそれを正確に表している。 |

| ウ | × | ステークホルダーからのコミットメントを得るのは重要ではあるが、これは主にステークホルダー・エンゲージメントのマネジメントや、プロジェクト憲章の承認・スポンサーシップの確保といった上位プロセスで行われる。プロジェクト全体計画の作成は、計画書を作る活動であり、当事者からの合意や承認はその成果物に対する後続のステップで実施される。 |

| エ | × | 階層的分割の枠組みを作る作業は、WBS(Work Breakdown Structure)の作成に該当する。これはスコープマネジメントのプロセス群で実施されるものであり、プロジェクト全体計画の作成ではない。プロジェクト全体計画は、WBSを含む複数の計画成果物を統合する役割を持つが、WBSの作成そのものを指すわけではない。 |

問題3

JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)によれば,プロジェクトマネジメントのプロセスのうち,計画のプロセス群に属するプロセスはどれか。

| ア | スコープの定義 |

| イ | 品質保証の遂行 |

| ウ | プロジェクト憲章の作成 |

| エ | プロジェクトチームの編成 |

解答:ア

<解説>

| ア | 〇 | スコープの定義は、プロジェクトで何を作るか(成果物)と、どこまでを対象とするか(作業範囲)を明確にするプロセスである。 JIS Q 21500:2018では、プロジェクトマネジメントのプロセスを「立上げ」「計画」「遂行」「コントロール」「終結」に分類している。スコープ定義は、計画プロセス群に属し、WBS作成などの後続活動の基礎となる重要な計画プロセスである。 |

| イ | × | 品質保証は、プロジェクト成果物やプロセスが計画された品質基準に適合していることを確認するための活動であり、遂行プロセス群(実行プロセス群)に属する。計画プロセスでは品質マネジメント計画を立てるが、品質保証そのものの遂行は計画ではなく実施フェーズの仕事である。 |

| ウ | × | プロジェクト憲章は、プロジェクトの正式な承認、目的、主要な成果物、主要ステークホルダー、制約条件などを明文化する文書である。これはプロジェクトの立上げプロセス群で実施される活動であり、計画プロセス群ではない。 |

| エ | × | この選択肢も不適切である。プロジェクトチームの編成は、必要な人的資源を確保し、実際にチームを作る活動であり、遂行プロセス群に分類される。計画プロセス群では、資源計画や役割と責任の定義は行うが、実際に人をアサインするのは実行段階の仕事である。 |

問題4

JIS Q 21500:2018(プロジェクトマネジメントの手引)によれば,プロジェクトマネージャがステークホルダの貢献をブロジェクトに最大限利用することができるように,ブロセス“ステークホルダのマネジメント”で行う活動はどれか。

| ア | ステークホルダ及びステークホルダがプロジェクトに及ぼす影響を詳細に分析する。 |

| イ | ステークホルダのコミュニケーションのニーズを確実に満足し,コミュニケーションの課題を解決する。 |

| ウ | ステークホルダの情報のニーズ及び全ての法令要求に従った情報のニーズを特定し,そのニーズを満たすための適切な手段を明確にする。 |

| エ | プロジェクトに影響されるか,又は影響を及ぼす個人,集団又は組織を明らかにし,その利害及び関係に関連する情報を文書化する。 |

解答:ア

<解説>

| ア | 〇 | JIS Q 21500:2018における「ステークホルダのマネジメント」は、プロジェクトに影響を与える、または影響を受ける可能性のあるステークホルダを特定し、彼らの関与を最大限に活かすための活動を行うプロセスである。 その中で重要な活動の一つが、ステークホルダ分析である。これは、ステークホルダの影響力・関心度・期待などを詳細に把握し、プロジェクトへの貢献を最大化するための戦略を立案する基礎となる。したがって、本選択肢はプロセスの目的に合致しており、適切である。 |

| イ | × | ステークホルダとのコミュニケーションを円滑に行い、情報共有を確保する活動は、コミュニケーションマネジメントのプロセス群に属する。確かにステークホルダマネジメントと密接に関連するが、ここで問われている「ステークホルダのマネジメント」は、まずステークホルダの影響や利害関係を分析し、適切な関与戦略を立てる活動を中心とする。 したがって、イは別プロセスの内容を説明しているといえる。 |

| ウ | × | 情報ニーズの特定や情報伝達手段の策定は、コミュニケーションマネジメント計画で実施するものである。ステークホルダマネジメントでは、情報ニーズを洗い出すよりも、ステークホルダの分類や影響度評価、関与のマネジメント戦略に重点を置く。 |

| エ | × | ここで述べられている活動は、ステークホルダの特定プロセスに該当する。特定は、プロジェクト立上げや初期段階で行われるプロセスであり、マネジメントプロセスの「分析」「戦略立案」とは異なる。 マネジメントプロセスでは、特定されたステークホルダに対して、影響力や関心度などを評価し、効果的に関与させるための方策を検討する点が主眼である。 |

問題5

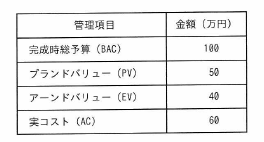

ある組織では,ブロジェクトのスケジュールとコストの管理にアーンドバリューマネジメントを用いている。期間 10 日間のブロジェクトの,5 日目の終了時点の状況は表のとおりである。この時点でのコスト効率が今後も続くとしたとき,完成時総コスト見積り(EAC)は何万円か。

| ア | 110 |

| イ | 120 |

| ウ | 135 |

| エ | 150 |

解答:エ

<解説>

EVMに関する問題である。完成時総コスト見積り(EAC)を算出することが求められている。EACは,「その時点までの情報に基づいて, プロジェクト完成時の最終コストを見積もる時に使われる指標」のことで,その時点までにかかった実コスト(AC)に,残作業のコスト見積り(ETC)を加えて求められる。

EAC = AC + ETC

残作業のコスト見積り(ETC)の計算式は,CPIやSPIが今後どう変化するかによって変わってくるが,この問題文には「この時点でのコスト効率が今後も続くと したとき」という前提があるため、一般的には次のようになる。

ETC = (BAC - EV) / CPI

表より,現時点までの実コスト(AC)は“60”,完成時総予算(BAC)は“100”, アーンドバリュー(EV)は“40”だということがわかる。現時点でのコスト効率 (CPI)は,次の計算式で求めた“2/3”になる。

CPI = EV / AC= 40/ 60= 2/ 3

以上より,次のように計算していくと150になる。したがって正解はエになる。

EAC = AC + ETC

EAC = AC + (BAC - EV) / CPI

| =60+ | 100-40 | =60+(3×(100-40)/2 | |

| 2/3 |

| =60+ 90 | |

| =150 |

お問い合わせ