- トップページ

- プロジェクトマネージャ 午前2

- 令和5年度秋季問題

- 令和5年度秋季解答・解説

令和5年度秋季解答

問題11

リスクマネジメントに使用するEMV(期待金額価値)の算出に用いる式はどれか。

| ア | リスク事像発生時の影響金額 × リスク事象の発生確率 |

| イ | リスク事象発生時の影響金額 ÷ リスク事象の発生確率 |

| ウ | リスク事象発生時の影響金額 × リスク対応に掛かるコスト |

| エ | リスク事象発生時の影響金額 +リスク対応に掛かるコスト |

解答:ア

<解説>

EMV(Expected Monetary Value:期待金額価値)は、リスクマネジメントでよく用いられる定量的評価手法であり、発生確率と影響額を掛け合わせて算出する。

例えば、発生確率が30%、発生時の損失額が100万円であれば、EMVは 100万円 × 0.3 = 30万円となる。

この値は、将来の不確実性を金額で表した「期待値」であり、複数のリスクの期待値を合計してプロジェクト全体のリスクコストとして扱うことができる。

したがって、アが正解である。

問題12

JIS Q 21500:2018(ブロジェクトマネジメントの手引)によれば,プロセス“リスクの特定”及びプロセス“リスクの評価”は,どのプロセス詳に風するか。

| ア | 管理 |

| イ | 計画 |

| ウ | 実行 |

| エ | 終結 |

解答:イ

<解説>

| ア | × | 「管理(コントロール)」プロセス群は、プロジェクトの進捗を監視し、計画との差異を把握し、是正処置や予防処置を実施することを目的とする。 リスクの特定や評価は、差異の是正ではなく、将来の不確実性を事前に洗い出して分析する活動であるため、管理プロセス群には該当しない。 |

| イ | 〇 | 「リスクの特定」および「リスクの評価」は、いずれもリスクマネジメント計画の一部として行われる活動である。 計画プロセス群は、プロジェクトをどのように実施・管理するかを事前に定義するためのプロセス群であり、リスクに関しては以下の活動が含まれる。 ・リスクの特定:不確実性や脅威、機会を洗い出し、リスク登録簿などに記録する。 ・リスクの評価:特定されたリスクの発生確率や影響度を分析し、優先度を付ける。 これらはいずれも、リスク対応策を計画する前段階の分析活動であり、プロジェクト開始後の監視ではなく事前計画の一部である。 |

| ウ | × | 実行プロセス群は、計画された作業を実際に行い、成果物を作成するフェーズである。 リスク対応計画の実施やリスク対応策の実行は実行プロセスに含まれるが、リスクの特定や評価といった分析作業は実行フェーズではなく計画フェーズで実施される。 |

| エ | × | 終結プロセス群は、プロジェクトやフェーズを正式に終了させ、成果物を引き渡し、文書化を完了することを目的とする。 リスクの特定・評価はプロジェクトの初期段階から繰り返し行われる活動であり、終結時の作業ではない。 |

問題13

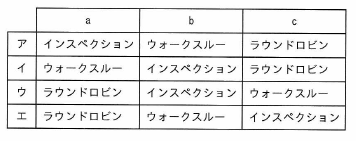

a~cの説明に対応するレビューの名称として,適切な組合せはどれか。

a 参加者全員が持ち回りでレビュー責任者を務めながらレビューを行うので,参加者全員の参画意欲が高まる。

b レビュー対象物の作成者が説明者になって,参加者は質問をし,かつ,要検討事項となり得るものについてコメントしてレビューを行う。

c 資料を事前に準備し,進行役の議長や読み上げ係といった,参加者の役割をあらかじめ決めておくとともに,焦点を絞って厳密にレビューし,結果を分析して,レビュー対象物を公式に評価する。

解答:エ

<解説>

→参加者全員が持ち回りでレビュー責任者を務めながらレビューを行うので,参加者全員の参画意欲が高まる。 記述どおり、レビュー責任(進行・指摘の主導)を持ち回りで回す形式がラウンドロビンレビューである。特定の指揮者に依存せず、全員が交替でリードすることで参画意欲や主体性を高める効果がある点が特徴である。

→資料を事前に準備し,進行役の議長や読み上げ係など参加者の役割をあらかじめ決め,焦点を絞って厳密にレビューし,結果を分析してレビュー対象物を公式に評価する。 事前準備(配布・個人検査),役割の明確化(モデレータ/読み手/記録者/検査者),チェックリストの活用,欠陥の記録・集計などを伴う形式的で厳密なレビューがインスペクションである。欠陥密度や検出傾向の分析を行い、**公式な評価・判定(合否や再審査要否)**につなげる点が特徴である。

問題14

オブジェクト指向における汎化の説明として,適切なものはどれか。

| ア | あるクラスを基に,これに幾つかの性質を付加することによって,新しいクラスを定義する |

| イ | 幾つかのクラスに共通する性質をもつクラスを定義する。 |

| ウ | オブジェクトのデータ構造から所有の関係を見つける。 |

| エ | 同一名称のメソッドをもつオブジェクトを抽象化してクラスを定義する。 |

解答:イ

<解説>

| ア | × | 汎化の対義語の「特化」に関する説明である。 |

| イ | 〇 | 汎化の説明である。 |

| ウ | × | 集約の説明である。 |

| エ | × | ポリモーフィズム(多態性) に関する説明である。 |

問題15

アジャイル開発のフレームワークであるスクラムのルールとして,適切なものはどれか。

| ア | 1か月以内のスプリント |

| イ | 構造化言語による仕様の記述 |

| ウ | 頻緊なリファクタリング |

| エ | ペアプログラミング |

解答:ア

<解説>

スクラムとは、アジャイル開発の代表的なフレームワークであり、ソフトウェア開発などの複雑な課題に取り組むための軽量なマネジメント手法である。作業を「スプリント」と呼ばれる1か月以内の短い期間に区切って進める。

| ア | 〇 | スクラムでは作業の反復単位を「スプリント」と呼び、1スプリントの期間は1か月以内と定められている。短い期間で計画・実装・レビューを繰り返すことで、進捗の透明性を高め、変更への迅速な対応を可能にする。 |

| イ | × | 「構造化言語による仕様の記述」は、ウォーターフォール型開発で用いられる伝統的な手法の一つであり、スクラムにおけるルールではない。スクラムでは詳細な仕様を構造化言語で記述することは求められておらず、ユーザーストーリーなど軽量な方法で要件を表現するのが一般的である。 |

| ウ | × | 「頻緊なリファクタリング」は、アジャイル開発一般のプラクティスとしては推奨されるが、スクラムのルールとして定められたものではない。リファクタリングは品質改善の手段であり重要ではあるが、公式なスクラムガイドのルールには含まれない。 |

| エ | × | ペアプログラミングはエクストリームプログラミング(XP)のプラクティスであり、スクラムのルールではない。スクラムとXPはともにアジャイル開発手法ではあるが、定義されているルールは異なる。 |

お問い合わせ