- トップページ

- 応用情報技術者

- 平成25年度秋季問題

- 平成25年度秋季解答・解説

平成25年度秋季解答

問題21

表はOSSのライセンスごとに、そのOSSを利用したプログラムを配布するとき、ソースコードを公開しなければならないかどうかを示す。 a~dに入れるライセンスの適切な組合せはどれか。ここで、表中の“○”は公開しなければならないことを表し、“×”は公開しなくてもよいことを表す。

解答:ア

<解説>

OSSのライセンスについて、ソースコードの公開条件をまとめると次のようになる。

| ライセンス | ソースコードの公開が必要なプログラム |

|---|---|

| GPL |

|

| LGPL |

|

| MPL |

|

| BSD | 「無保証」であることの明記と著作権およびライセンス条文自身の表示を再頒布の条件とするライセンス規定である。この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成したオブジェクトコードをソースコードを公開せずに頒布できる。 |

したがって、アが正解である。

問題22

SRAMと比較した場合のDRAMの特徴はどれか。

| ア | 主にキャッシュメモリとして使用される。 |

| イ | データを保持するためのリフレッシュ又はアクセス動作が不要である。 |

| ウ | メモリセル構成が単純なので、ビット当たりの単価が安くなる。 |

| エ | メモリセルにフリップフロップを用いてデータを保存する。 |

解答:ウ

<解説>

メモリに使用される素子には、SRAMとDRAMがある。

- SRAM(Synchronous DRAM)

-

- アクセス速度が高速

- フリップフロップ回路で構成される

- ビット当たりの単価が高価

- 高集積化が困難

- リフレッシュが不要

- DRAM(Dynamic Random Access Memory)

-

- アクセス速度が低速

- コンデンサで構成される

- ビット当たりの単価が安価

- 高集積化が容易

- リフレッシュが必要

| ア | × | 主にキャッシュメモリとして使用されるのは、高速なSRAMである。 |

| イ | × | DRAMはリフレッシュが必要である。 |

| ウ | ○ | DRAMは、コンデンサで構成されるのでビット当たりの単価は低い。 |

| エ | × | メモリセルにフリップフロップを用いてデータを保存するのは、SRAMである。 |

問題23

RTC(Real-Time Clock)の説明として、適切なものはどれか。

| ア | カウンタ値とコンスタントレジスタの値が一致すると割込みを発生させる。 |

| イ | 設定した時間内にタイマがリスタートせずタイムアウトになると、システムをリセットする。 |

| ウ | 入力信号又は基準周波数と、出力信号との周波数を一致させる。 |

| エ | 日付及び時刻を示すカレンダ情報をもっており、システムの時刻の管理に使われる。 |

解答:エ

<解説>

リアルタイムクロック(RTC:Real-Time Clock)は、コンピュータが内蔵する時計で、オペレーティングシステムが持つ時刻機能はタイマーにより「時間」を測定しそれを積算するものであるのに対し、コンピュータの電源が切られていてもバッテリバックアップなどにより「時刻」を刻み続けるものであることが特徴である。

| ア | × | タイマ割込の説明である。 |

| イ | × | ウオッチドッグタイマの説明である。 |

| ウ | × | PLL(Phase Locked Loop)の説明である。 |

| エ | ○ | RTCの説明である。 |

問題24

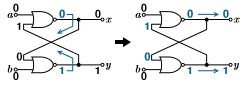

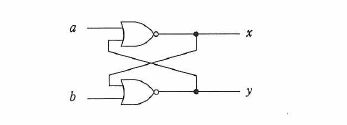

図の回路において出力がx = 0、y = 1である状態から、x = 1、y = 0に変える入力a 及びb の組合せはどれか。

| ア | a = 0、b = 0 |

| イ | a = 0、b = 1 |

| ウ | a = 1、b = 0 |

| エ | a = 1、b = 1 |

解答:イ

<解説>

図中の論理回路は否定論理和(NOR)である。初期状態では、xの出力0がbの一方の入り口に入り、yの出力1がaの一方の入り口に入る。

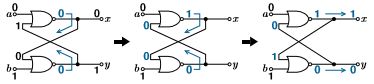

本門の図の回路に、出力をx=0,y=1とした場合、アからエの結果は次のようになる。

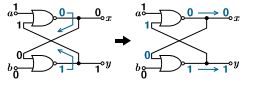

| ア | × | a = 0、b = 0

|

| イ | ○ | a = 0、b = 1

|

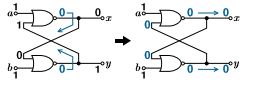

| ウ | × | a = 1、b = 0

|

| エ | × | a = 1、b = 1

|

問題25

ユーザビリティの説明として、最も適切なものはどれか。

| ア | 障害、年齢、性別、国籍などにかかわらず、誰もが使える設計をいう。 |

| イ | 障害者や高齢者がサービスを支障なく操作又は利用できる機能をいう。 |

| ウ | 障害者や高齢者に負担を与えない設計をいう。 |

| エ | どれだけ利用者がストレスを感じずに、目標とする要求が達成できるかをいう。 |

解答:エ

<解説>

ユーザビリティとは、ソフトウェアやWebサイトの「使いやすさ」のことである。

ユーザビリティに関する規格であるISO9241-11では、ユーザビリティを「特定の利用状況において、特定のユーザによって、ある製品が、指定された目標を達成するために用いられる際の、有効さ、効率、ユーザの満足度の度合い。」と定義されている。

| ア | × | ユニバーサルデザインの説明である。ユニバーサルデザインとは、ユニバーサル=普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること。 |

| イ | × | アクセシビリティの説明である。アクセシビリティとは、年齢や身体障害の有無に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できることである。 |

| ウ | × | バリアフリー設計のことである。バリアフリー設計とは、障害者・高齢者などの生活弱者のために、生活に障害となる物理的な障壁の削除をする設計のことである。 |

| エ | ○ | ユーザビリティの説明である。 |

お問い合わせ