- トップページ

- 応用情報技術者

- 平成28年度秋季問題

- 平成28年度秋季解答・解説

平成28年度秋季解答

問題16

プログラム実行時の主記憶管理に関する記述として適切なものはどれか。

| ア | 主記憶の空き領域を結合して一つの連続した領域にすることを、可変区画方式という。 |

| イ | プログラムが使用しなくなったヒープ領域を回収して再度使用可能にすることを、ガーベジコレクションという。 |

| ウ | プログラムの実行中に主記憶内でモジュールの格納位置を移動させることを、動的リンキングという。 |

| エ | プログラムの実行中に必要になった時点でモジュールをロードすることを、動的再配置という。 |

解答:イ

<解説>

| ア | × | 可変区画方式とは、メモリーを管理する際の区画方式のひとつで、プログラムが実行されるたびに、そのプログラムに必要なだけの(可変的な)大きさをメモリーから割り当てる方式のことである。 |

| イ | ○ | 正しい。使用されなくなった断片的なメモリ領域を回収して,ひとまとめにして大きな容量のメモリ領域に戻し,再使用する方法をガーベジコレクションという。 |

| ウ | × | プログラムの実行中に主記憶内でモジュールの格納位置を移動させることを、動的再配置という。 |

| エ | × | プログラムの実行中に必要になった時点でモジュールをロードすることを、動的リンキングという。 |

問題17

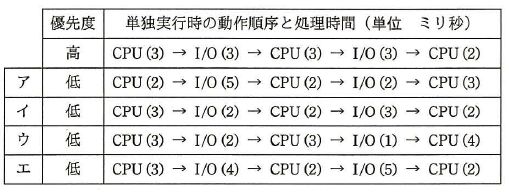

五つのタスクを単独で実行した場合のCPUと入出力装置(I/O)の動作順序と処理時間は、表のとおりである。 優先度“高”のタスクと、優先度“低”のタスクのうち一つだけを同時に実行する。 実行を開始してから、両方のタスクが終了するまでの間のCPUの遊休時間が最も短いのは、どの優先度“低”のタスクとの組合せか。 ここで、I/Oは競合せず、OSのオーバヘッドは考慮しないものとする。 また、表の( )内の数字は処理時間を表すものとする。

解答:ウ

<解説>

解説省略

問題18

プログラムで使用可能な実メモリ枠が3ページである仮想記憶システムにおいて、大きさ6ページのプログラムが実行されたとき、ページフォールトは何回発生するか。 ここで、プログラム実行時のページ読込み順序は、0、1、2、3、4、0、2、4、3、1、4、5とする。 ページング方式は、LRU(Least Recently Used)とし、初期状態では、実メモリにはいずれのページも読み込まれていないものとする。

| ア | 9 |

| イ | 10 |

| ウ | 11 |

| エ | 12 |

解答:イ

<解説>

解説省略

問題19

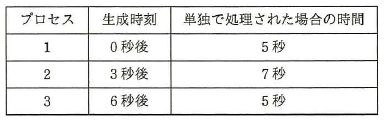

タイムクウォンタムが2秒のラウンドロビン方式で処理されるタイムシェアリングシステムにおいて、プロセス1~3が逐次生成されるとき、プロセス2が終了するのはプロセス2の生成時刻から何秒後か。 ここで、各プロセスはCPU処理だけで構成され、OSのオーバヘッドは考慮しないものとする。 また、新しいプロセスの生成と中断されたプロセスの再開が同時に生じた場合には、新しく生成されたプロセスを優先するものとする。

| ア | 12 |

| イ | 14 |

| ウ | 16 |

| エ | 17 |

解答:イ

<解説>

解説省略

問題20

RFIDのパッシブ方式RFタグの説明として、適切なものはどれか。

| ア | アンテナから電力が供給される。 |

| イ | 可視光でデータ通信する。 |

| ウ | 静電容量の変化を捉えて位置を検出する。 |

| エ | 赤外線でデータ通信する。 |

解答:ア

<解説>

RFID(Radio Frequency IDentification)は、ID情報を埋め込んだRFタグから、電磁界や電波などを用いた近距離(周波数帯によって数cm~数m)の無線通信によって情報をやりとりするもの、および技術全般を指す。

RFタグはアクティブ型とパッシブ型に大きく分けられる。

- アクティブ型タグ

- 電池を内蔵し数十メートルといった長距離でも通信することが可能である。

電池寿命やタグ1枚当たりの単価が高くなることが問題である。 - パッシブ型タグ

- 電池を内蔵していない為、短距離での通信となる。

小型化・薄型化が容易で物理的に破損しない限り半永久的に利用することが可能である。

近年、RFタグで主流となっているのはパッシブ型タグである。流通業種、小売店などを中心とした企業での利用の他に、電子マネー、個人認証(運転免許証、パスポートなど)皆様の身近なところでも利用されてきつつある。

| ア | ○ | アンテナから電力が供給される。 |

| イ | × | RFIDは電磁波または電波で通信する。したがって、可視光でデータ通信を行うことはない。 |

| ウ | × | 静電式のタッチパネルの説明である。 |

| エ | × | IrdAの説明である。RFIDは電磁波または電波で通信する。IrDA(Infrared Association)とは、本来は赤外線通信の標準化を行っている団体の名称。一般的にはこの団体によって策定された通信規格のことを指す。 |

お問い合わせ