- トップページ

- 応用情報技術者

- 平成31年度春季問題

- 平成31年度春季解答・解説

平成31年度春季解答

問題46

ソフトウェアの分析・設計技法のうち、データ中心分析・設計技法の特徴はどれか。

| ア | 機能の詳細化の過程で、モジュールの独立性が高くなるようにプログラムを分割していく。 |

| イ | システムの開発後の仕様変更は、データ構造や手続を局所的に変更したり追加したりすることによって、比較的容易に実現できる。 |

| ウ | 対象業務領域のモデル化に当たって、情報資源のデータ構造に着目する。 |

| エ | プログラムが最も効率よくアクセスできるようにデータ構造を設計する。 |

解答:ウ

<解説>

問題47

フェールセーフの考えに基づいて設計したものはどれか。

| ア | 乾電池のプラスとマイナスを逆にすると、乾電池が装填できないようにする。 |

| イ | 交通管制システムが故障したときには、信号機に赤色が点灯するようにする。 |

| ウ | ネットワークカードのコントローラを二重化しておき、故障したコントローラの方を切り離しても運用できるようにする。 |

| エ | ハードディスクにRAID1を採用して、MTBFで示される信頼性が向上するようにする。 |

解答:イ

<解説>

問題48

オペレーティングシステムの更新によって、既存のアプリケーションソフトウェアが正常に動作しなくなることが判明したので、正常に動作するように修正した。 この保守を何と呼ぶか。

| ア | 完全化保守 |

| イ | 是正保守 |

| ウ | 適応保守 |

| エ | 予防保守 |

解答:ウ

<解説>

問題49

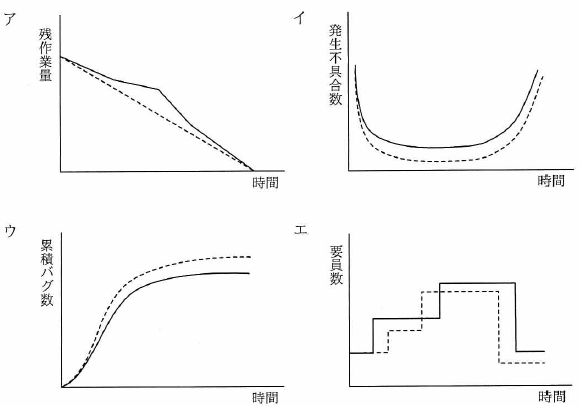

アジャイル開発におけるプラクティスの一つであるバーンダウンチャートはどれか。 ここで、図中の破線は予定又は予想を、自洗は実績を表す。

解答:ア

<解説>

問題50

ソフトウェアライフサイクルプロセスのうちの、システム要求事項分析プロセスにおける要求事項評価の基準はどれか。

| ア | システム要求事項のテスト網羅性 |

| イ | システム要求事項への追跡可能性 |

| ウ | 取得ニーズとの一貫性 |

| エ | 使用されたテスト方法及び作業標準の適切性 |

解答:ウ

<解説>

お問い合わせ