- トップページ

- 高度共通 午前1

- 平成21年度秋季問題

- 平成21年度秋季解答・解説

平成21年度秋季解答

問題11

分散トランザクション処理で利用される2相コミットプロトコルでは、コミット処理を開始する調停者(coordinator)と、調停者からの指示を受信してから必要なアクションを開始する参加者(participant)がいる。この2相コミットプロトコルに関する記述のうち、適切 なものはどれか。

| ア | 参加者は、フェーズ1で調停者にコミット了解の応答を返してしまえば、フェーズ2のコミット要求を受信していなくても、ローカルにコミット処理を進められる。 |

| イ | 調停者に障害が発生するタイミングによっては、その回復処理が終わらない限り、参加者全員がコミットもロールバックも行えない事態が起こる。 |

| ウ | 一つの分散トランザクションに複数の調停者及び参加者が存在し得る。例えば、5個のシステム(プログラム)が関与している場合、調停者の数が2、参加者の数が3となり得る。 |

| エ | フェーズ1で返答のない参加者が存在しても、調停者は強制的にそのトランザクションをコミットすることができる。 |

解答:イ

<解説>

2層コミットプロトコルは一つのトランザクションが複数のサイトの更新を行う場合に整合性をとるため、すべてのサイトからのコミット応答を確認した後でなければコミット指示を出さない方式である。以下の手順で行われる。

- 調停者が参加者に対し更新を指示する。

⇒ フェーズ1 - 参加者はコミットまたはロールバックのいずれかの応答を調停者に返す。

- 参加者からの応答により調停者はコミット指示またはロールバック指示を参加者に対して出す。

⇒フェーズ2 - すべての参加者からのコミット応答があった場合だけ,参加者に対しコミットを指示しデータベースの更新を行う。一方,参加者から一つでもロールバックの応答があった場合,すべての参加者に対してロールバックの指示を出す。

| ア | × | 参加者は、フェーズ2のコミット要求を受信しなければ、コミット処理を進められない。 |

| イ | ○ | 参加者は調停者の要求がない限り更新処理を実行できない。したがって調停者に障害が発生した場合には最悪、参加者全員がコミットもロールバックも行えない事態が起こる。 |

| ウ | × | 一つの分散トランザクションに複数の調停者及び参加者は存在しえない。 |

| エ | × | フェーズ1で返答のない参加者が存在する場合、調停者はそのトランザクションをコミットすることができない。 |

問題12

データベースの障害回復処理に関する記述のうち、適切なものはどれか。

| ア | 異なるトランザクション処理プログラムが、同一データベースを同時更新することによって生じる論理的な矛盾を防ぐために、データのブロック化が必要となる。 |

| イ | システムが媒体障害以外の原因によって停止した場合、チェックポイントの取得以前に終了したトランザクションについての回復作業は不要である。 |

| ウ | データベースの媒体障害に対して、バックアップファイルをリストアした後、ログファイルの更新前情報を使用してデータの回復処理を行う。 |

| エ | トランザクション処理プログラムがデータベースの更新中に異常終了した場合には、ログファイルの更新後情報を使用してデータの回復処理を行う。 |

解答:イ

<解説>

| ア | × | 異なるトランザクション処理プログラムが、同一データベースを同時更新することによって生じる論理的な矛盾を防ぐために、データの排他制御が必要となる。 |

| イ | ○ | システムが媒体障害以外の原因によって停止した場合、チェックポイントの取得以前に終了したトランザクションについての回復作業は不要である。 |

| ウ | × | データベースの媒体障害に対して、バックアップファイルをリストアした後、ログファイルの更新後情報を使用してデータの回復処理を行う。 |

| エ | × | トランザクション処理プログラムがデータベースの更新中に異常終了した場合には、ログファイルの更新前情報を使用してデータの回復処理を行う。 |

問題13

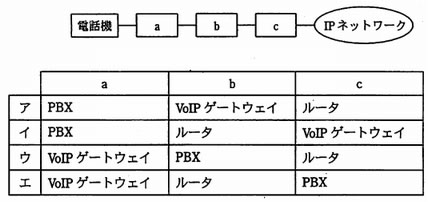

図は、既存の電話機を使用した企業内PBXの内線網をIPネットワークに統合する場合の接続構成を示している。図中のa~cに該当する装置の適切な組合せはどれか。

解答:ア

<解説>

各選択肢の説明を下記に記す。

- PBX(Private Branch eXchange)

- 電話加入者の構内交換機。電話機に直結する。

⇒a - VoIPゲートウェイ(Voice Over IP)

- アナログ音声信号のディジタル符号化とそのパケット化を行い,また逆に音声パケットからアナログ音声信号に復元する処理を行う装置。

⇒b - ルータ

- 異なったネットワークを相互接続する装置。IPネットワークに接続し,ルーティング(経路制御)を行う。

⇒c

したがって、アが正解である。

問題14

公開鍵暗号方式を用いて送信者が文章にディジタル署名を行う場合、文章が間違いなく送信者のものであることを送信者が確認できるものはどれか。

| ア | 送信者は自分の公開鍵を使用して署名処理を行い、受信者は自分の秘密鍵を使用して検証処理を行う。 |

| イ | 送信者は自分の秘密鍵を使用して署名処理を行い、受信者は送信者の公開鍵を使用して検証処理を行う。 |

| ウ | 送信者は受信者の公開鍵を使用して署名処理を行い、受信者は自分の秘密鍵を使用して検証処理を行う。 |

| エ | 送信者は受信者の秘密鍵を使用して署名処理を行い、受信者は自分の公開鍵を使用して検証処理を行う。 |

解答:イ

<解説>

ディジタル署名では、送信者の秘密かぎで暗号化した署名を,受信者が送信者の公開かぎにより復号できるか否かにより,その署名が正当な送信者のものであるか否かの検証処理をする。

したがって、イが正解である。

問題15

JIS Q 2001:2001に規定されたリスク算出の定量的評価を、組織のセキュリティ対策の優先度を検討するリスク分析に適用したものはどれか。

| ア | 過去に発生した被害件数と対策の難易度で評価する。 |

| イ | 攻撃に対する対処時間と被害の顕在性で評価する。 |

| ウ | 攻撃元の特定可否と攻撃手法の新しさで評価する。 |

| エ | 被害が発生する確率と被害額で評価する。 |

解答:エ

<解説>

JIS Q 2001とは、企業活動を行う上でのリスクをコントロールするためのJIS規格である。

リスクが顕在化した場合の影響の大きさを定量的又は定性的に把握することが望ましい。

- 定量的評価

- リスクが顕在化する確からしさ又は発生確率,及びリスクが顕在化した場合の影響の大きさを数量的に把握すること

- 定性的評価

- リスクが顕在化する確からしさ又は発生確率,及びリスクが顕在化した場合の影響の大きさをランク付けなどで把握すること

| ア | × | 被害件数は、定量的評価である。 対策の難易度は、定性的評価である。 |

| イ | × | 対処時間は、定量的評価である。 被害の顕在性は、定性的評価である。 |

| ウ | × | 攻撃元は、定性的評価である。 攻撃手法は、定性的評価である。 |

| エ | ○ | 被害が発生する確率は、定量的評価である。 被害額は、定量的評価である。 |

お問い合わせ