- トップページ

- 応用情報技術者

- 平成29年度秋季問題

- 平成29年度秋季解答・解説

平成29年度秋季解答

問題31

無線LANで用いられるSSIDの説明として、適切なものはどれか。

| ア | 48ビットのネットワーク識別子であり、アクセスポイントのMACアドレスと一致する。 |

| イ | 48ビットのホスト識別子であり、有線LANのMACアドレスと同様の働きをする。 |

| ウ | 最長32オクテットのネットワーク識別子であり、接続するアクセスポイントの選択に用いられる。 |

| エ | 最長32オクテットのホスト識別子であり、ネットワーク上で一意である。 |

解答:ウ

<解説>

- SSID:無線LANのネットワークを識別するためのID。32ビット。最長32オクテットのネットワーク識別子。

- ESSID:異なるアクセスポイントで同じSSIDを使う事です。

- BSSID:ESSIDを使って複数のアクセスポイントを運用する際には、各々のアクセスポイントを識別するために用います。48ビットのネットワーク識別子。

| ア | × | BSSIDの説明です。 |

| イ | × | BSSIDの説明に近いがBSSIDは48ビットのネットワーク識別子です。 |

| ウ | ○ | SSIDの説明です。 |

| エ | × | ESSIDの説明に近いがBSSIDは32ビットのネットワーク識別子です。 |

問題32

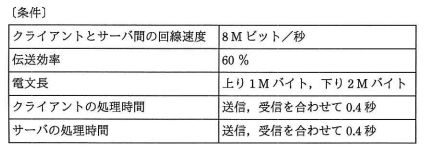

設置場所が異なるクライアントサーバ間で、次の条件で通信を行う場合の応答時間は何秒か。 ここで、クライアントの送信処理の始まりから受信処理の終了までを応答時間とし、距離による遅延は考慮しないものとする。

| ア | 1.4 |

| イ | 3.8 |

| ウ | 5.0 |

| エ | 5.8 |

解答:エ

<解説>

8Mビット/秒×0.6=4.8Mビット/秒

8Mビット÷4.8Mビット/秒=1.67/秒

16Mビット÷4.8Mビット/秒=3.33/秒

1.67秒+3.33秒+0.4秒+0.4秒=5.8秒

したがって、(エ)5.8秒が正解です。

問題33

CSMA/CD方式に関する記述として、適切なものはどれか。

| ア | 衝突発生時の再送動作によって、衝突の頻度が増すとスループットが下がる。 |

| イ | 送信要求の発生したステーションは、共同伝送路の搬送波を検出してからデータを送信するので、データ送出後は衝突は発生しない。 |

| ウ | ハブによって複数のステーションが分岐接続されている構成では、衝突の検出ができないので、この方式は使用できない。 |

| エ | フレームとしては任意長のビットが直列に送出されるので、フレーム長がオクテットの整数倍である必要はない。 |

解答:ア

<解説>

| ア | 〇 | 衝突発生時の再送動作によって、衝突の頻度が増すとスループットが下がる。 |

| イ | × | 同時に複数の端末がデータを送信すると衛突が発生します。 |

| ウ | × | ハブを伝送媒体とみなすことで,CSMA/CDを適用でぎます。 |

| エ | × | イーサネットのフレーム長は64バイト以上のバイト単位で構成されるため,ビット長としてはオクテットの整数倍(8の倍数)である必要があります。 |

問題34

IPv4においてIPアドレスからMACアドレスを取得するために用いるプロトコルはどれか。

| ア | ARP |

| イ | DHCP |

| ウ | ICMP |

| エ | RARP |

解答:ア

<解説>

| ア | 〇 | ARP(Address Resolution Protocol)は、インターネットや社内LANなどに利用されているTCP/IPネットワークでパケットを送信する際、宛先となるIPアドレスから宛先デバイスのMACアドレスを割り出せるプロトコルです。 |

| イ | × | DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 「 a PrOtOCOl) は、IPネットワーク接続に必要な設定を自動的に行うプロトコルです。 |

| ウ | × | ICMP(Internet Control Message Protocol )とは、TCP/IPでネットワークの疎通がされているノード(サーバー、ネットワーク機器、PCなど)間で、通信状態の確認をするために使われるプロトコルです。 |

| エ | × | RARP(Reverse ARP) は自身のIPアドレスをMACアドレスから求めるためのプロトコルです。 |

問題35

ONF(Open Networking Foundation)が標準化を進めているOpenFlowプロトコルを用いたSDN(Software-Defined Networking)の説明として、適切なものはどれか。

| ア | 管理ステーションから定期的にネットワーク機器のMIB(Management Information Base)情報を取得して、稼働監視や性能管理を行うためのネットワーク管理手法 |

| イ | データ転送機能をもつネットワーク機器同士が経路情報を交換して、ネットワーク全体のデータ転送経路を決定する方式 |

| ウ | ネットワーク制御機能とデータ転送機能を実装したソフトウェアを、仮想環境で利用するための技術 |

| エ | ネットワーク制御機能とデータ転送機能を論理的に分離し、コントローラと呼ばれるソフトウェアで、データ転送機能をもつネットワーク機器の集中制御を可能とするアーキテクチャ |

解答:エ

<解説>

| ア | × | 管理ステーションから定期的にネットワーク機器のMIB(Management Information Base)情報を取得して、稼働監視や性能管理を行うためのネットワーク管理手法はDHCPを用いたネットワークの説明です。 |

| イ | × | データ転送機能をもつネットワーク機器同士が経路情報を交換して、ネットワーク全体のデータ転送経路を決定する方式はルーティングプロトコルの説明です。 |

| ウ | × | ネットワーク制御機能とデータ転送機能を実装したソフトウェアを、仮想環境で利用するための技術は、仮想環境によるソフトウェアの利用の説明です。 |

| エ | 〇 | SDN(Software Defined Networking)とはソフトウェアを用いてネットワークを制御する技術の総称であり、ネットワーク制御機能とデータ転送機能を論理的に分離し、コントローラと呼ばれるソフトウェアで、データ転送機能をもつネットワーク機器の集中制御を可能とするアーキテクチャです。 |

お問い合わせ