- トップページ

- 応用情報技術者

- 平成30年度秋季問題

- 平成30年度秋季解答・解説

平成30年度秋季解答

問題21

SoCの説明として、適切なものはどれか。

| ア | システムLSIに内蔵されたソフトウェア |

| イ | 複数のMCUを搭載したボード |

| ウ | 複数のチップで構成していたコンピュータシステムを、一つのチップで実現したLSI |

| エ | 複数のチップを単一のパッケージに封入してシステム化したデバイス |

解答:ウ

<解説>

SoC(System on a Chip)とは、システムの主要機能を1つのチップに詰め込むことである。マイクロプロセッサー、チップセット、ビデオチップ、メモリーなどの機能が1チップに集積され、実装に必要な面積が劇的に縮小し、消費電力も同等の機能を持つ複数チップによるシステムと比べて格段に抑えられる。

1つのチップにコンピュータに必要な回路を詰め込んだもので、スマートフォンや携帯電話、家電、ゲーム機、オーディオ、自動車などに搭載されている。

| ア | × | システムLSIの説明である。 システムLSIは、機能や種類の異なる複数の集積回路を一つのLSIに実装し、全体として一つのシステムとして機能するようにしたものである。 |

| イ | × | マイコンボートの説明である。 |

| ウ | ○ | SoC(System on a Chip)の説明である。 |

| エ | × | SIP(System In a Package )の説明である。 SIPとは、複数のLSIチップを1つのパッケージ内に封止した半導体および製品のことである。 |

問題22

マイクロプロセッサの耐タンパ性を向上させる手法として、適切なものはどれか。

| ア | ESD(Electrostatic Discharge)に対する耐性を強化する。 |

| イ | チップ検査終了後に検査用パッドを残しておく。 |

| ウ | チップ内部を物理的に解析しようとすると、内部回路が破壊されるようにする。 |

| エ | 内部メモリの物理アドレスを整然と配置する。 |

解答:ウ

<解説>

物理的あるいは論理的に内部の情報を読み取られることに対する耐性のこと。

耐タンパ性が高いほど、セキュリティ水準が高いことを示す。

| ア | ESD(Electrostatic Discharge)とは、ESD( Electrostatic Discharge:静電気放電)とは異極性の電荷が帯電した物質が近接・接触したときに生じる電荷の放電のことなので、耐タンパ性とは関係がない。 |

| イ | チップ検査終了後に検査用パッドを残しておくことで、そこをバックドアとして侵入される可能性がある。 |

| ウ | チップ内部を物理的に解析しようとすると、内部回路が破壊されるようにすることで内容を読み取れない状態にすることができる。したがって、耐タンパ性を向上させる。 |

| エ | 内部メモリの物理アドレスを整然と配置することは耐タンパ性と関係がない。 |

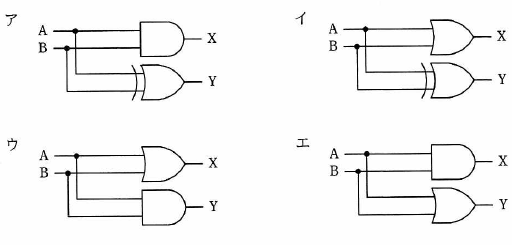

問題23

1桁の2進数A、Bを加算し、Xに桁上がり、Yに桁上げなしの和(和の1桁目)が得られる論理回路はどれか。

解答:ア

<解説>

解説省略

問題24

利用者が現在閲覧しているWebページに表示する、Webサイトのトップページからそのページまでの経路情報を何と呼ぶか。

| ア | サイトマップ |

| イ | スクロールバー |

| ウ | ナビゲーションバー |

| エ | パンくずリスト |

解答:エ

<解説>

パンくずリストとは、Webページ全体の中で、そのページがどの階層構造に存在しているかを簡単に表示するものである。通常、そのページの上部に存在し「トップ>天気>東京の天気」などと表示される。

すべてのページの同じ場所にパンくずリストを掲載することにより、サイトの訪問者が現在位置を直感的に理解する役に立つ。

したがって、エが正解である。

問題25

バーチャルリアリティにおけるモデリングに関する記述のうち、レンダリングの説明はどれか。

| ア | ウェアラブルカメラ、慣性センサーなどを用いて非言語情報を認識する処理 |

| イ | 仮想世界の情報をディスプレイに描画可能な形式の画像に変換する処理 |

| ウ | 視覚的に現実世界と仮想世界を融合させるために、それぞれの世界の中に定義された3次元座標と一致させる処理 |

| エ | 時間経過とともに生じる物の移動などの変化について、モデル化したものを物理法則などに当てはめて変化させる処理 |

解答:イ

<解説>

レンダリングとは、あるデータを処理または演算することで画像や映像を表示させること。 動画制作などにおいては、さまざまな形式のデータに処理を加えることによって、映像や画像や音声などを生成する作業を指す。

| ア | × | ウェアラブルカメラ、慣性センサーなどを用いて非言語情報を認識する処理はモーションキャプチャーである。 |

| イ | 〇 | 仮想世界の情報をディスプレイに描画可能な形式の画像に変換する処理はレンダリングである。 |

| ウ | × | 視覚的に現実世界と仮想世界を融合させるために、それぞれの世界の中に定義された3次元座標と一致させる処理は拡張現実(AR)である。 |

| エ | × | 時間経過とともに生じる物の移動などの変化について、モデル化したものを物理法則などに当てはめて変化させる処理は物理シュミレーションである。 |

お問い合わせ