- トップページ

- 応用情報技術者

- 平成30年度秋季問題

- 平成30年度秋季解答・解説

平成30年度秋季解答

問題66

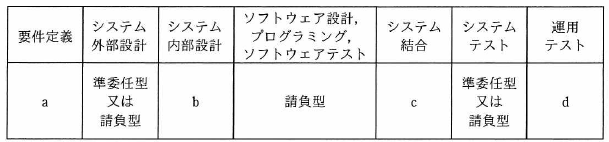

ベンダーX社に対して、表に示すように要件定義フェーズから運用フェーズまでを委託したい。 X社との契約に当たって、“情報システム・モデル・契約書<第一版>”に照らし、各フェーズの契約形態を整理した。 a~dの契約形態のうち、準委任型が適切であるとされるものはどれか。

| ア | a、b |

| イ | a、d |

| ウ | b、c |

| エ | b、d |

解答:イ

<解説>

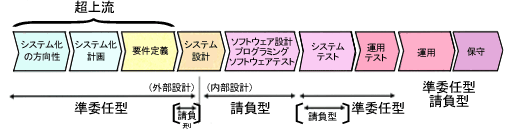

各フェーズにおいて推奨される契約形態は次のようになる。

したがって、イが正解である。

問題67

SCMの目的はどれか。

| ア | 顧客情報や購買履歴、クレームなどを一元管理し、きめ細かな顧客対応を行うことによって、良好な顧客関係の構築を目的とする。 |

| イ | 顧客情報や商談スケジュール、進捗状況などの商談状況を一元管理することによって、営業活動の効率向上を目的とする。 |

| ウ | 生産や販売、在庫、会計など基幹業務のあらゆる情報を統合管理することによって、経営効率の向上を目的とする。 |

| エ | 複数の企業や組織にまたがる調達から販売までの業務プロセス全ての情報を統合的に管理することによって、コスト低減や納期短縮などを目的とする。 |

解答:エ

<解説>

SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理)とは、原材料の調達から製造、流通、販売までの一連の流れを管理して、サプライチェーン(生産から最終需要(消費)にいたる商品供給の流れ)全体の動きを見ながら、経営判断の迅速化を図る意思決定支援システムのことである。

| ア | × | CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)の説明である。 |

| イ | × | SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)の説明である。 |

| ウ | × | ERP(Enterprise Resources Planning:企業資源計画)の説明である。 |

| エ | ○ | SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理)の説明である。 |

問題68

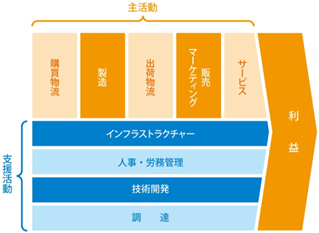

バリューチェーンによる分類はどれか。

| ア | 競争要因を、新規参入の脅威、サプライヤの交渉力、買い手の交渉力、代替商品の脅威、競合企業の五つのカテゴリに分類する。 |

| イ | 業務を、購買物流、製造、出荷物流、販売・マーケティング、サービスという五つの主活動と、人事・労務管理などの四つの支援活動に分類する。 |

| ウ | 事業の成長戦略を、製品(既存・新規)と市場(既存・新規)の2軸を用いて、市場浸透、市場開発、製品開発、多角化の4象限のマトリックスに分類する。 |

| エ | 製品を、市場の魅力度と自社の強みの2軸を用いて、花形、金のなる木、問題児、負け犬の4象限のマトリックスに分類する。 |

解答:イ

<解説>

バリュー・チェーン(Value Chain:価値連鎖)は、企業の様々な活動が最終的な付加価値にどのように貢献しているのか、その量的・質的な関係を鳥瞰的に分析することができるツールである。

バリューチェーン・モデルでは一般的な構造として企業の活動を、上流から下流に至る事業の流れに沿って「購買物流」「製造」「出荷物流」「マーケティングと販売」「サービス」の5つの『主活動』と、これら主活動をサポートする「調達活動」「技術開発」「人的資源管理」「全般管理(財務、法務、情報サービスなど)」の4つの『支援活動』に区分している。

| ア | × | ファイブフォース分析の説明である。 |

| イ | ○ | バリューチェーンの説明である。 |

| ウ | × | アンゾフの成長マトリックスの説明である。 |

| エ | × | プロダクトポートフリオ(PPM)の説明である。 |

問題69

観測データを類似性によって集団や群に分類し、その特徴となる要因を分析する手法はどれか。

| ア | クラスタ分析法 |

| イ | 指数平滑法 |

| ウ | デルファイ法 |

| エ | モンテカルロ法 |

解答:ア

<解説>

| ア | ○ | クラスタ分析法は、類似のデータのグループを同一クラスタ(集団、群)にグループ化する手法である。 各集団の特徴となる要因などを分析することができる。 |

| イ | × | 指数平滑法は、時系列データのうち新しいデータにウェイトを置いた移動平均を求め,将来値を予測する手法 |

| ウ | × | デルファイ法は、ある事象の予測を多数の専門家にアンケートし、その結果を示して、さらに予測させ、絞り込む手法 |

| エ | × | モンテカルロ法は、乱数を応用して,求める解や法則性の近似を得る手法 |

問題70

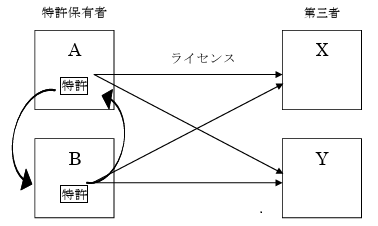

MPEG4などに存在するパテントプールの説明として、適切なものはどれか。

| ア | 国際機関及び標準化団体による公的な標準ではなく、市場の実勢によって事実上の標準とみなされるようになった規格及び製品 |

| イ | 著作権表示を保持することによって、ソフトウェアの使用、複製、改変、及び再配布が認められた仕組み |

| ウ | 特許料が無償でライセンスされている技術 |

| エ | 複数の企業が自社の特許権をもち寄り、特許権を一括して管理する仕組み |

解答:エ

<解説>

パテントプールとは、複数の特許権者が所有する特許をグループで管理し、ライセンスする仕組み。 特許権所有者とライセンシーの双方に時間やコストの節約をもたらす。

したがって、エが正解である。

お問い合わせ