- トップページ

- 応用情報技術者

- 平成30年度秋季問題

- 平成30年度秋季解答・解説

平成30年度秋季解答

問題76

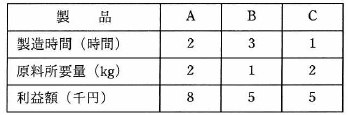

工場で、ある原料から生産している3種類の製品A、B及びCの単位量当たりの製造時間、原料所要量及び利益額を表に示す。 この工場の月間合計製造時間は最大240時間であり、投入可能な原材料は月間150kgである。 このとき、各製品をそれぞれどれだけ作ると最も高い利益が得られるかを求めるのに用いられる手法はどれか。

| ア | 移動平均法 |

| イ | 最小二乗法 |

| ウ | 線形計画法 |

| エ | 定量発注法 |

解答:ウ

<解説>

線形計画法とは、いくつかの1次式で表わされる制約条件を満たし、かつ1次式で表わされる目的関数を最適化(最大化・最小化)する解を求める数学的手法のこと。主に限られた資源を最大限に利用したい場合、あるいは最小の費用で目的を達成したいような場合、すなわち最適資源配分問題に用いられる。

よって正解はウである。

問題77

売上高が7,000万円のとき、200万円の損失、売上高が9,000万円のとき、600万円の利益と予想された。 売上高が8,000万円のときの変動費は何万円か。 ここで、売上高が変わっても変動費率は変わらないものとする。

| ア | 3,200 |

| イ | 4,000 |

| ウ | 4,800 |

| エ | 5,600 |

解答:ウ

<解説>

解説省略

問題78

クリエイティブコモンズの説明はどれか。

| ア | 公共の図書館などにおいては、営利を目的としない場合に限り、一定の条件の下で著作権物を複製し、利用者に提供することが許されるという限定 |

| イ | 著作物とは、思想や感情を創作物に表現したものであり、文芸、学術、美術又は音楽の領域に属するものであるという定義 |

| ウ | 著作物の共有をより円滑に行うために、再利用の許諾条件を著作者があらかじめ明示する枠組みを策定して普及させようとする活動及びその運営主体である団体名 |

| エ | 著作物の保護期間は、著作者の生存期間、及び著作者の死後少なくとも50年間とし、その以降、著作権は消滅するという考え方 |

解答:ウ

<解説>

クリエイティブ・コモンズは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供している国際的非営利組織とそのプロジェクトの総称。

CCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールである。 CCライセンスを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができる。

したがって、ウが正解である。

問題79

広告や宣伝目的の電子メールを一方的に送信することを規制する法律はどれか。

| ア | 電子消費者契約法 |

| イ | 特定電子メール法 |

| ウ | 不正競争防止法 |

| エ | プロバイダ責任制限法 |

解答:イ

<解説>

| ア | × | 電子消費者契約法は、電子商取引において消費者のパソコンの誤動作による申し込みの救済,事業者から申し込み承諾通知が届いた時点が契約成立の時期であることなどを定めた法律である。 |

| イ | ○ | 特定電子メール法は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 |

| ウ | × | 不正競争防止法は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のことである。 |

| エ | × | プロバイダ責任制限法とは、特定電気通信よる権利侵害があった場合において、プロバイダが負うべき損害賠償責任を制限すること、そして発信者情報の開示や削除請求について規定した法律である。 |

問題80

ユーザから請負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

| ア | 交通費などの経費について金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。 |

| イ | 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザー側との契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザーとの契約決定後とする。 |

| ウ | 発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。 |

| エ | ユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。 |

解答:イ

<解説>

下請代金支払遅延防止法(下請法)は、親事業者(発注者)に比べて立場の弱い下請事業者(受注者)の利益保護を図るための法律である。

| ア | × | 実費負担と算定方法による記載で代金を支払うと明示している。したがって、認められる行為である。 |

| イ | ○ | 下請容赦に委託する業務内容が決まっている場合は、下請代金をただちに取りきめなければならない。 |

| ウ | × | 下請業者の承諾を得た場合は、発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行ってもよい。 |

| エ | × | 業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金を別途取り決めること正当な理由と認められる。 |

お問い合わせ